足利氏館(あしかがしやかた)

~将軍となった名門足利氏発祥の地~

Parameters of

this castle

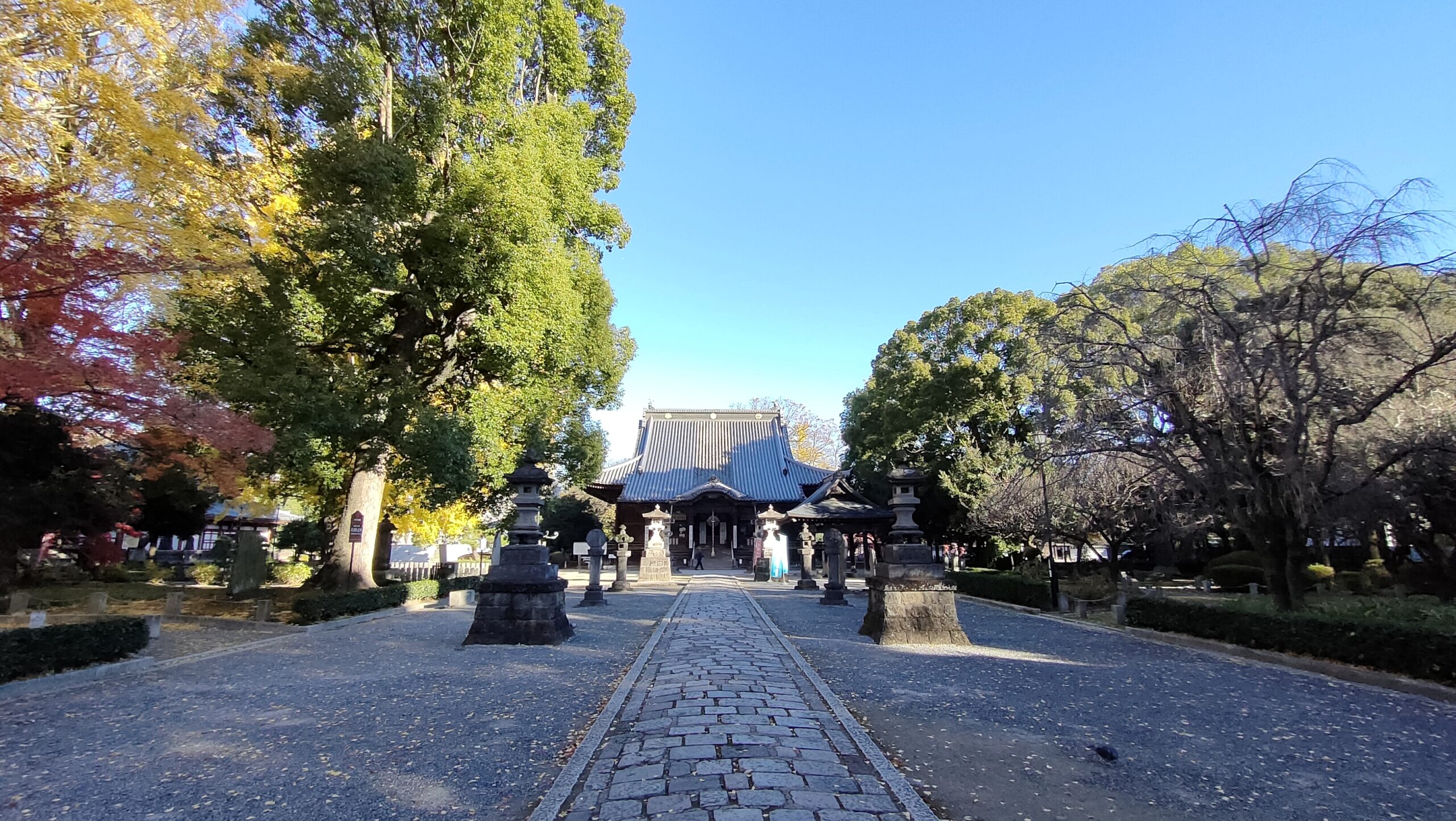

鑁阿寺は、鎌倉時代、建久七年(1197年)に足利義兼によって建立された真言宗大日派の本山。山号は金剛山。本尊は源氏、足利氏の守り本尊である大日如来(だいにちにょらい)を祀る。

約4万平方メートルに及ぶ敷地は、元々は足利氏の館(やかた)であり、現在でも、四方に門を設け、土塁と堀がめぐらされており、平安時代後期の武士の館の面影が残されている。またこの事から「史跡足利氏宅跡」として、大正10年3月に、国の史跡に指定されており、現在では「日本の名城百選」にもなっている。

寺院としては、鎌倉時代初期、1196年(建久7年)源姓足利氏2代目の足利義兼(よしかね)が発心得度し、邸宅内に持仏堂を建てたのが始まりとされる。義兼死後、その子義氏が建立した本堂は、1229年に落雷により、焼失したが、足利貞氏が禅宗様式を取り入れ改修した。日本としては禅宗様式への転換期の最初期にあたる。

鎌倉時代から室町時代にかけて寺院として次第に整備され、室町将軍家、鎌倉公方家などにより、足利氏の氏寺として手厚く庇護された。

境内には、本堂のほかにも、鐘楼(しょうろう)、一切経堂(きょうどう)が国の重要文化財、東門、西門、楼門(ろうもん)、多宝塔(たほうとう)、御霊屋(おたまや)、太鼓橋(たいこばし)が栃木県指定の建造物で、その他、市指定の建造物も多数あり、その他建造物以外にも、彫刻や文書、美術工芸品など、中世来の貴重な宝物類も多数残され、今に伝わっている。

また市民の方々には古くより「大日様」と呼ばれている。

国宝 鑁阿寺より引用

足利氏宅跡は平安時代末期から鎌倉時代初期に源姓足利氏二代目足利義兼によって建てられた居館とされています。

この居館の外縁の長さは北約223m、南約211m、東約175m、西約206mの不整台形をしており、土塁(どるい)と堀により四周が囲まれています。

中世の地方豪族の邸宅の様子を知ることが出来ます。

またその規模から、いかに足利源氏の力が大きかったかがわかります。

鑁阿寺(ばんなじ)は、建久(けんきゅう)7年(1196)義兼が理真上人(りしんしょうにん)を開山として、堀の中に持仏堂を建てたのが始まりと言われています。

義兼は晩年出家し仏門に入り、鑁阿と称しました。その法名をもってお寺の名前としています。

義兼の死後、その子 義氏(よしうじ)が堀の外に十二支院を建てるなどして一山十二坊(いちざんじゅうにぼう)の整備をしました。

その後も鑁阿寺は足利氏の氏寺(うじでら)として、室町将軍家、関東公方家などから厚く保護されました。

鑁阿寺境内には本堂(大日堂)・中御堂・経堂・多宝塔・鐘楼・御霊屋(おたまや)・蛭子堂(ひるこどう)・楼門・東西門・北門・庫裏など大小20余りの建物があり、御本尊をはじめとした多くの仏像や、代々寄進された品々、文書(もんじょ)など非常に貴重な文化財が数多く残されています。

足利氏宅跡(あしかがしたくあと)- 足利市ホームページより引用

基本情報

| 城名(別名) | 足利氏館(鑁阿寺、足利氏宅跡) |

|---|---|

| 築城主 | 足利義兼 |

| 築城年 | 建久7年(1197) |

| カテゴリー | 南北朝時代 鎌倉時代 室町時代 安土桃山時代 平城 |

| 関連項目 | 足利満兼 足利義輝 楼門 足利義兼 水堀 土塁 日本100名城 |

| 遺構 | 本堂(国宝) 外堀 土塁 楼門と反橋 一切経堂 |

| 住所(所在地) | 栃木県足利市家富町2220 |

| 指定文化財 | 国宝 |

| 構造物 | 水堀、土塁、楼門、山門、太鼓橋、鐘楼、一切経堂 |

| 問い合わせ先 | 鑁阿寺 |

| 電話番号 | 0284-41-2627 |

縄張図・鳥観図

現地案内板より

周囲を堀と土塁で囲われた、武家の居館として以後の時代に続くお城の原型(=方形居宅跡)を見ることができます。

また敷地内には国宝に指定されている本堂だけでなく、重要文化財、県指定、市指定の歴史的建造物が数多く存在しています。

ポイント

- 主な遺構 :

- 本堂(国宝)

- 外堀

- 土塁

- 楼門と反橋

- 一切経堂

- 本堂(国宝)

- 本堂は鎌倉時代、建久7年(1197年)に足利義兼が持仏堂として建立したものを、その後足利義氏が方5間の大堂を建立したが、1129年の火災で失い、尊氏(たかうじ)の父・足利貞氏(さだうじ)により正安元年(1299)に再建したもの。

鎌倉時代に当時中国の最新の寺院建築様式の一つであった禅宗様(ぜんしゅうよう)をいち早く取り入れたもの。

密教寺院における禅宗様仏堂の初期の例として、また関東地方における禅宗様の古例として貴重な文化財である。平成25年(2013年)に国宝指定。

ご本尊様は胎蔵内大日如来。申年、未年の守り本尊である。後方壇に弘法、興教の二大師、開基鑁阿上人(足利義兼)像をはじめ、明治維新まで、堀の外に祀ってあった塔頭十二支院の御本尊を安置している。

国宝 鑁阿寺より引用

- 外堀

- 幅4mほどの堀で、全周を囲っています。

四方の入り口にはそれぞれ門が備えられており、方形居館の基本形のように思われます。

- 土塁

- 堀の内側は土塁となっており、館内を見ることができないようになっています。

土塁の高さは3mほどかと思われます。

- 楼門と反橋

- 鑁阿寺楼門は、足利氏館の南門に建っている門です。鑁阿寺の正式な山門であるとともに、足利氏館及び鑁阿寺の象徴ともなっています。

寺伝によれば、鑁阿寺を開いた足利義兼が本堂と合わせて建立したのが始まりです。後に関東の戦乱の最中で焼け落ちてしまいましたが、1564(永禄7)年に室町幕府13代将軍で足利氏第20代当主の義輝が再建しました。

鑁阿寺(足利氏館)内に再建された本堂と同じく禅宗様(唐様)が取り入れられており、台座の上に柱を立てた上で上層には手すりも配されています。室町時代の終わり頃に建てられたこともあり、本堂などに比べると屋根などの形がかなり異なっている点も際立つ点です。なお門の両側には、後の安土桃山時代に彫られた仁王像が安置されています。

足利氏館(鑁阿寺)- 城Tripより引用

- 一切経堂

- 寺伝では開基、足利義兼公の創建となっているが現存の経堂は1407年に関東管領足利満兼により再建されたもの。

内部に八角の輪蔵があり、一切経二千巻余(黄檗版)を蔵している。 普段は公開していないが、大きな行事の時や市の文化財公開日には内部を見ることができる。また団体での見学は随時公開する。

国宝 鑁阿寺より引用

アクセス

公共交通機関

JR両毛線・足利駅から徒歩10分

足利駅より市生活路線バス「せせらぎ号」で「大日西門」バス下車すぐ

東武鉄道東武伊勢崎線・足利市駅から徒歩15分

自家用車

東北自動車道「佐野藤岡IC」から国道50号線を西へ、293号線を北上。

駐車場

太平記館 観光駐車場(無料)

住所:足利市伊勢町3-6-4

営業時間:9:00~17:00

料金:無料

収容台数:乗用車 40台 大型バス 10台

参考文献・サイト