前橋城(まえばしじょう)

~関東の華と称され現在は天高く県庁がそびえる~

Parameters of

this castle

築城の始まりは室町時代。利根川と広瀬川を外堀とする平城で、江戸時代には三層の天守が造営され、関東七名城の一つに数えられました。その後、一旦廃城になりますが、1867年に再築。江戸幕府が最後に築城許可を出したと言われています。徳川家の重臣であった酒井重忠が前橋城へ入城する際、家康は重忠に「なんじに関東の華をとらせる。」といったと伝えられています。現在は度重なる空襲や区画整理などにより、ほとんどその姿を残していないといわれる前橋城ですが、じつは街のあちこちにひっそりと遺構が残り、その存在を感じることができます。

幻の名城 前橋城-前橋まるごとガイドより引用

現在本丸跡には群馬県庁が天高く建てられています。群馬県庁は道府県庁で日本一の高さを誇ります。

32階の展望ホールは夜10時まで開放されており、県下だけでなく関東平野を一望することのできる観光スポットとなっています。

基本情報

| 城名(別名) | 前橋城(厩橋城、石倉城) |

|---|---|

| 築城主 | 長野賢忠(固山宗賢)もしくは笠間明玄、太田道灌とも |

| 築城年 | 15世紀末 |

| カテゴリー | 室町時代 江戸時代 安土桃山時代 平城 |

| 関連項目 | 酒井重忠 関東の華 土塁 関東七名城 石垣 |

| 遺構 | 土塁 車橋門跡 臨江閣 |

| 住所(所在地) | 群馬県前橋市大手町1丁目1−1 |

| 指定文化財 | 前橋市指定史跡 |

| 構造物 | 土塁、石垣、堀 |

| 問い合わせ先 | 公益財団法人 前橋観光コンベンション協会 |

| 電話番号 | 027-235-2211 |

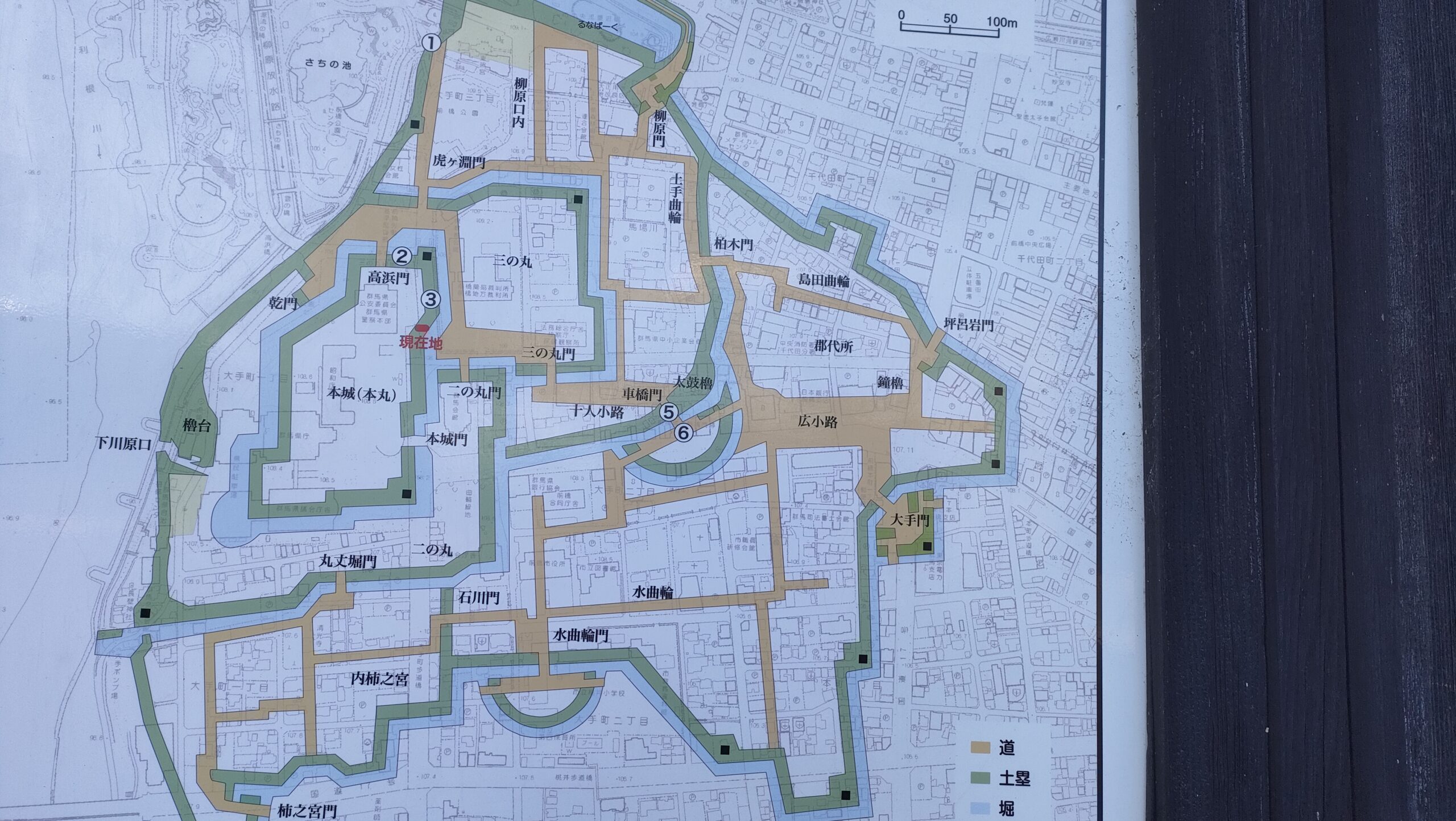

縄張図・鳥観図

現地案内板より

こちらは江戸時代後期に地元住民らの嘆願によって再築された前橋城のものになります。

城の大部分が市街地化によって消失しています。

ポイント

- 主な遺構 :

- 土塁

- 車橋門跡

- 臨江閣

- 土塁

- 再築前橋城の貴重な遺構の一つである土塁は群馬県庁北側や前橋公園内で見ることができます。

特に前橋公園内にある土塁はかなりの高さがあり圧巻です。

- 車橋門跡

- 前橋城の三の丸城門にあたる車橋門跡の石積みを見ることができ、実際に歩いて通過することができます。この車橋門は、酒井忠清によってそれまでの冠木門(2本の柱の上に横木を通した門)から、櫓の2階を通って門の左右に渡る渡櫓門に改築されたものです。現在の門跡は、区画整理によって当時の位置より西側の台石が8メートル東に移動されています。

幻の名城 前橋城-前橋まるごとガイドより引用

本丸跡である群馬県庁からは少し離れた場所にあります、街中の一角にある少し開けた空間にあります。

住所:群馬県前橋市大手町2-5-3

- 臨江閣

- 臨江閣は近代和風の木造建築で、全体は本館・別館・茶室から成る、国指定の重要文化財。

本館は明治17年9月、当時の群馬県令・楫取素彦(かとり もとひこ)や市内の有志らの協力と募金により迎賓館として建てられました。 別館は明治43年一府十四県連合共進会の貴賓館として建てられた書院風建築です。茶室は、1884(明治17)年、素彦が、県庁職員とお金を出し合って建設したと伝えられます。

【ライトアップ点灯時間】

5月~9月 午後6:30〜午後11:00

10月~4月 午後5:30〜午後11:00

幻の名城 前橋城-前橋まるごとガイドより引用

臨江閣の庭園には前橋城を意識した石垣があります。

また、臨江閣の中は無料で観覧でき、前橋城のジオラマもあります。

歴史的背景

かつて家康をして「関東の華」と言わしめた前橋城。その歴史は15世紀末までさかのぼります。

前橋城の起源は諸説ありますが、厩橋城(のちの前橋城)の前身とされる石倉城は、長野氏の支城であり、天文3年の利根川氾濫によって流れてしまった石倉城の、無事であった三ノ丸を基にして長野賢忠(固山宗賢)によって再築された城が、厩橋城と呼ばれるようになったと言われています。(笠間明玄や太田道灌による築城という説も残っているそうです)

厩橋城は、越後の長尾景虎(後の上杉謙信)の関東進出の拠点となり、その後北条高広や、滝川一益、北条氏直など、様々な人物が城主となります。

江戸時代に入り、初代厩橋藩主であった平岩親吉が甲府藩へ移されると、徳川家の重心であった酒井重忠が入城することとなりました。この際、家康は重忠に、「なんじに関東の華をとらせる。」といったと伝えられています。

酒井重忠は城の大改修を行い近世城郭へと変貌させ、城には3層3階の天守も造営されました。 下馬将軍として知られる酒井忠清(さかい ただきよ)から忠挙(ただたか)にいたる、17世紀中頃から18世紀初頭、厩橋の地は「前橋」と名を改められ、城も「前橋城」と呼ばれるようになります。 そんな華々しい城の歴史とは裏腹に、前橋城や周辺一帯は暴れ川として知られる利根川によって、度重なる氾濫と洪水の浸食を受け続けていました。17世紀後半になると利根川の洪水により城の崩壊が進み、18世紀初頭には、本丸の移転を余儀なくされてしまいます。 18世紀には酒井氏が転封となり、親藩である松平朝矩(まつだいら とものり)が引き継ぎました。度重なる利根川による被害に、前橋城は修復を重ねますが、松平家の川越への転封を契機に、明和6年(1769年)に三重櫓の天守閣、大手門などが取り壊され、廃城となってしまいました。

横浜開港に伴う生糸貿易により活況を呈した前橋に、前橋城再築の案が持ち上がります。これを受けて、11代直克は幕府に対して3度にわたり「前橋城再築内願書」を提出。

当時江戸幕府は既存の城の増改築すらほとんど認められない中、万が一江戸が外国によって攻撃された時の避難路として利根川を利用でき、申し出ている前橋城を、江戸城に変わる要塞とする案が幕府内で浮上し、幕府がこれを許可したことで、廃城から100年の時を超えて、1863年に築城が許可され前橋城の再築が始まりました。

再築された前橋城は当時の日本の技術の粋を集めた要塞となり、坪数は旧前橋城とほぼ同等ながらも非常に近代的な造りで、建物が塀で囲まれ、その外側には土手やお堀がはりめぐらされ、土塁の要所要所に砲台が設置された強靭な城となりました。 ところが城の完成からわずか4年後、明治維新による廃藩置県で、前橋城は真っ先に取り壊しが決定し、莫大な費用をかけて作られた前橋城は、再び姿を消したのでした。

前橋城が取り壊されたとき、本丸御殿だけは取り壊しを免れました。この本丸御殿を昭和初期まで前橋県庁として、また府県統合により群馬県が成立した後は群馬県庁の庁舎として、老朽化で取り壊される昭和3年まで使用されていました。

現在はその本丸御殿の跡に建てられた旧庁舎「昭和庁舎」と、地上33階、地下4階の群馬県庁が置かれています。

二の丸の跡地には前橋市役所が、三の丸跡地には前橋地方裁判所が置かれ、堅牢な土塁の痕跡も、群馬県庁の周りで見ることができます。

幻の名城 前橋城-前橋まるごとガイドより引用

アクセス

公共交通機関

JR両毛線 前橋駅

前橋駅からバスで12分(前橋公園バス停下車)

自家用車

北関東自動車道前橋南I.Cから約30分

駐車場は敷地内北東側10台程度。他、隣接の前橋公園駐車場も利用可

参考文献・サイト