佐野城(さのじょう)

~駅から直通の訪れやすい城~

Parameters of

this castle

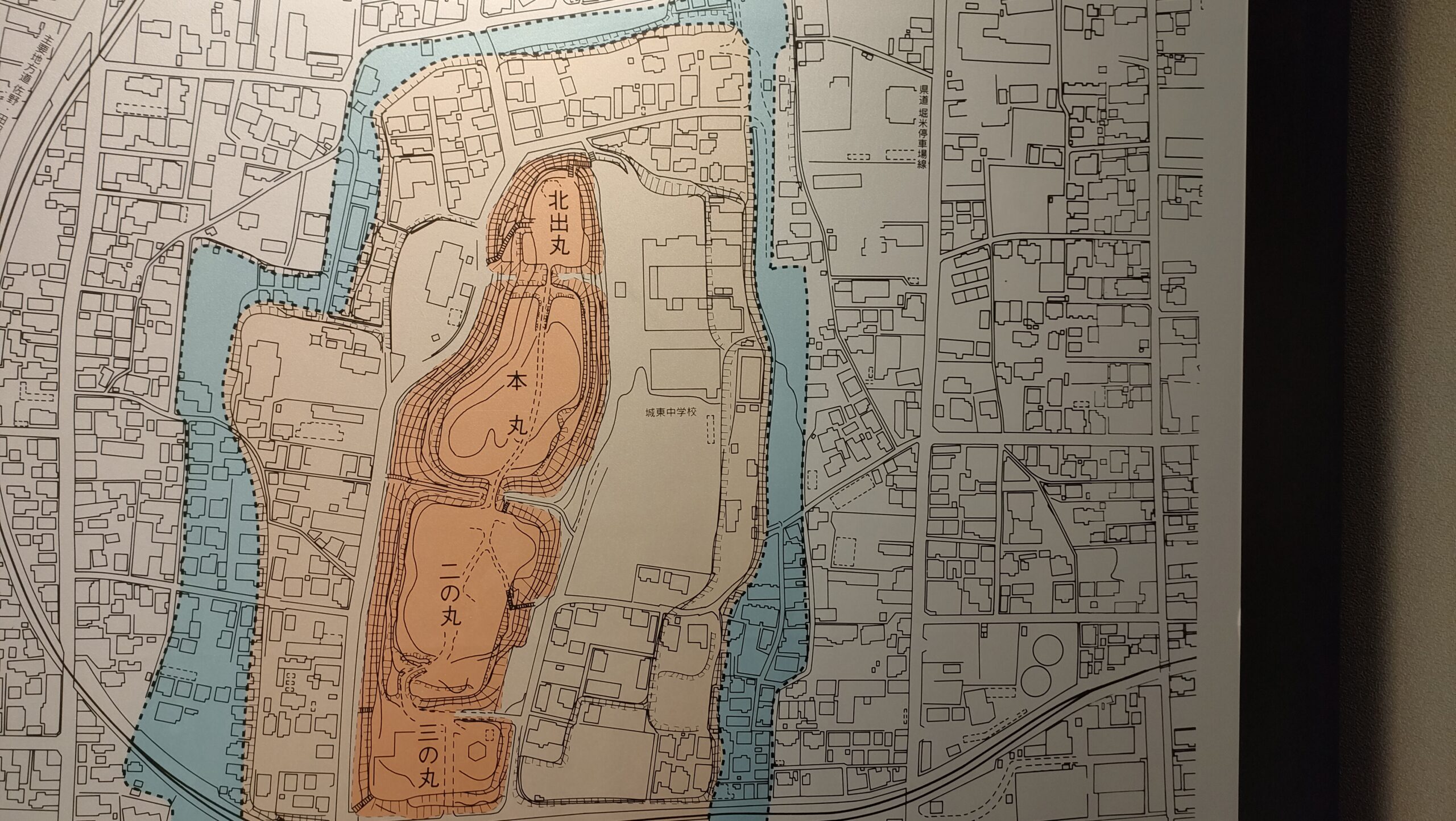

佐野城跡は、市指定史跡の平山城です。南側から三の丸・二の丸・本丸・北出丸が直線的に配置された連郭式で、別名を春日岡城、春日城、姥ケ城とも言います。現在は、市指定の名勝「城山公園」として市民の憩いの場となっています。

この地は古くから旭丘といい、藤原秀郷の曽祖父の下野守藤成が延暦9年(790)に城を築いたのが始まりとされます。天慶3年(940)に秀郷が平将門討伐を祈願して春日岡山惣宗寺を建立したと伝えられます。諸説ありますが、慶長7年(1614)、佐野信吉によって、唐沢山城から佐野城への築城を開始したとされます。それに伴い、惣宗寺は現在の場所に移りました。

史料「下野一国」によると、城の規模は東西約360メートル、南北約580メートルと記されています。また広大な外堀を廻らせていた様子も記されており、このことは現況ではほとんど確認できませんが、字「外堀」という地名も残っています。

かつては未完成のまま廃城となったと考えられてきた佐野城跡ですが、近年の発掘調査で、城内から礎石建物、石垣虎口、石畳などの遺構が確認され、瓦も多量に出土していることから、完成された城郭であったと考えられています。

また佐野城の築城とともに、碁盤の目状の整然とした城下町づくりも始められており、それが400年後の今日の町並みに受け継がれているのです。

佐野(さの)城跡- 佐野市より引用

JR佐野駅から直通の通路で三の丸にアクセスできますので、公共交通機関でも訪れやすいお城であると言えます。

基本情報

| 城名(別名) | 佐野城(春日岡城、春日城、姥城(うばがじょう)) |

|---|---|

| 築城主 | 佐野信吉 |

| 築城年 | 慶長7年(1602) |

| カテゴリー | 江戸時代 |

| 関連項目 | 佐野信吉 さのまる 虎口 空堀 |

| 遺構 | 堀切 虎口 石垣と石畳 さのまる |

| 住所(所在地) | 栃木県佐野市若松町425−504 |

| 指定文化財 | 佐野市指定史跡 |

| 構造物 | 空堀、虎口、曲輪、出丸、石畳 |

| 問い合わせ先 | 教育部文化財課 |

| 電話番号 | 0283-25-8520 |

縄張図・鳥観図

現地案内板より

宅地化によって本丸などの中心部分以外は消失しています。

ポイント

- 主な遺構 :

- 堀切

- 虎口

- 石垣と石畳

- さのまる

- 堀切

- 佐野城には2条の堀切があり、状態も良く残っています。

- 虎口

- 若干の改変がなされていますが、地形として虎口が残っています。

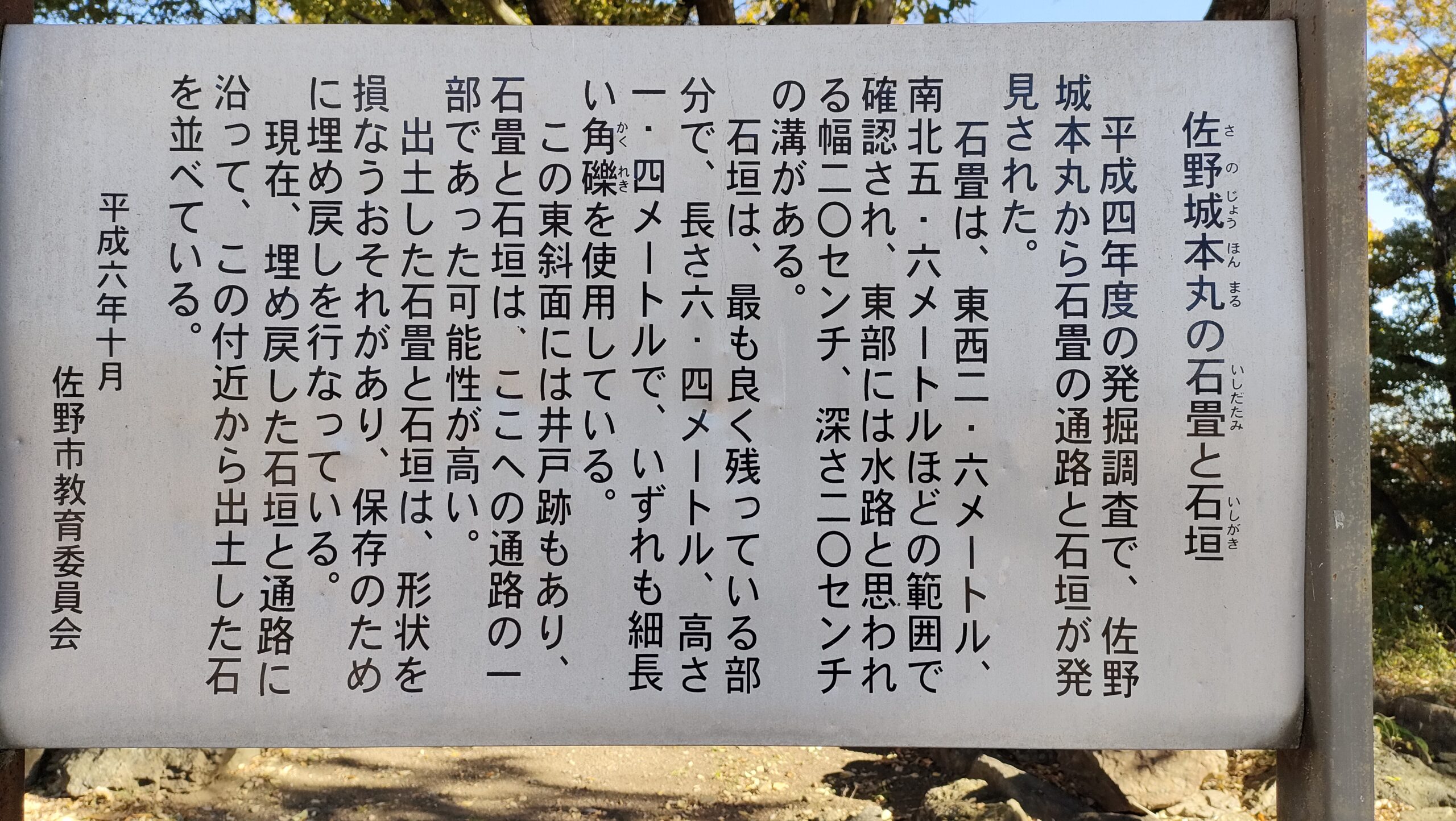

- 石垣と石畳

- 発掘調査で本丸から石畳の通路と石垣が発見されました。

出土した石垣と石畳は形状保存のため埋め戻されましたが、それらに沿って付近から出土した石が並べられており、場所を確認することができます。

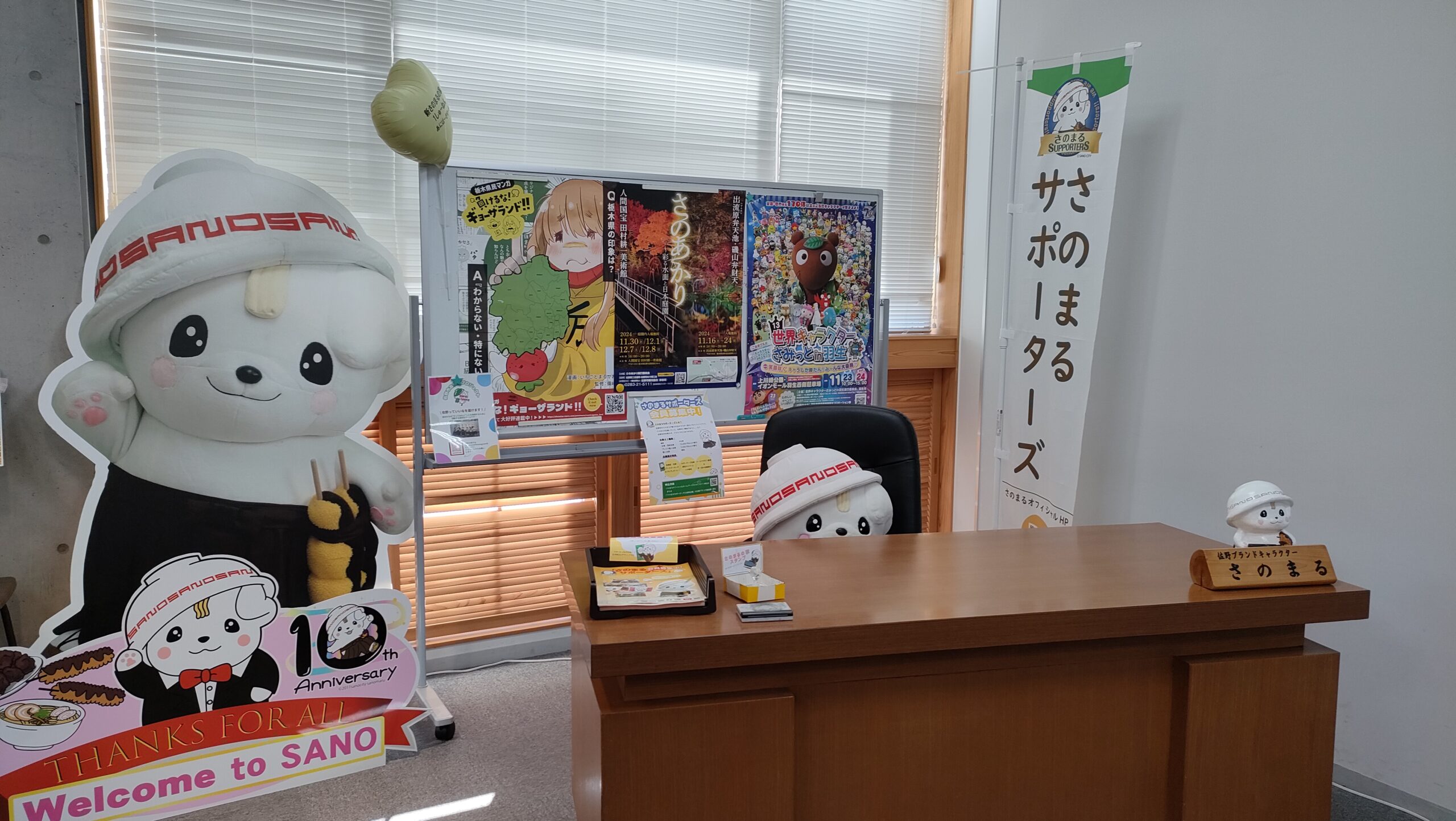

- さのまる

- JR佐野駅は佐野市の中心市街地であり、佐野市の公式ブランドキャラクター、さのまるをあちこちで見ることができます。

非常に魅力的なキャラクターだと思いました。

歴史的背景

佐野城は慶長7年(1602)に佐野信吉が築いた近世城郭である。藤原秀郷の後裔で藤姓足利氏の庶流である佐野氏は、関東屈指の山城として難攻不落と謳われた唐沢山城を居城としていたが、江戸幕府に対する配慮と恭順の意を示すため唐沢山城を廃して佐野城を築いた。

よく知られる話として、江戸の火事を見てすぐに駆けつけた佐野信吉は徳川家康を喜ばせたが、唐沢山城から江戸城を見下ろしたということで家康の不興を買い、平山城の佐野城を築いたという逸話がある。江戸幕府の権威と外様大名の立場を窺わせる面白い逸話ではあるが、事実は無断で江戸へ出府したことと佐野と江戸との距離の近さが災いしたことが真相らしい。

慶長19年(1614)に信吉は兄富田信高の改易に連座して自身も改易となり、大名としての佐野氏は滅び佐野城も廃城となった。豊臣恩顧の大名であったことと宇喜多氏との繋がりが深かったことが改易の遠因となったとされている。

佐野城 – 城郭図鑑より引用

アクセス

公共交通機関

JR両毛線、東武佐野線・佐野駅より徒歩1分

自家用車

東北道・佐野スマートICより県道67号線経由5㎞

無料駐車場あり

参考文献・サイト