足利城(あしかがじょう)

~険しい両崖山を天然の要害とする山城~

Parameters of

this castle

足利旧市街地の北西にある両崖山(りょうがいさん)の山頂から、尾根、山麓にかけて広がる山城の跡です。

東西約630m、南北約400mの範囲に広がっています。

山頂は本丸跡で、平坦になっていて、その東西一段下は帯状に平らな部分があります。

南西には段々状に下る腰郭(こしぐるわ)があり、北の尾根には郭(くるわ)とそれを切る堀切、南西・南東にも郭と堀切がそれぞれ続き、山頂の本丸を守るように造られています。

山頂の標高は258.6mで、周辺に石垣の一部を残すだけですが、地形の上から本丸、二の丸、物見台、馬場、武者走り等の跡が推察されます。

このお城が建てられたのは平安時代後期で、藤姓足利氏初代の足利成行(しげゆき)の時と言われます。

その後戦国時代には長尾氏の城として16世紀末まで使われました。

足利城跡 - 足利市公式ホームページより引用

基本情報

| 城名(別名) | 足利城(両崖山城、飯塚山城、小屋城、栗崎城) |

|---|---|

| 築城主 | 藤原(足利)成行と伝わる |

| 築城年 | 天喜2年(1054)と伝わる |

| カテゴリー | 南北朝時代 室町時代 安土桃山時代 山城 |

| 関連項目 | 堀切 石垣 |

| 遺構 | 堀切 石垣 本丸 |

| 住所(所在地) | 栃木県足利市本城 |

| 指定文化財 | 市指定史跡 |

| 構造物 | 曲輪、石垣、堀、馬場、武者走り |

| 問い合わせ先 | 足利市 教育委員会事務局 文化課 |

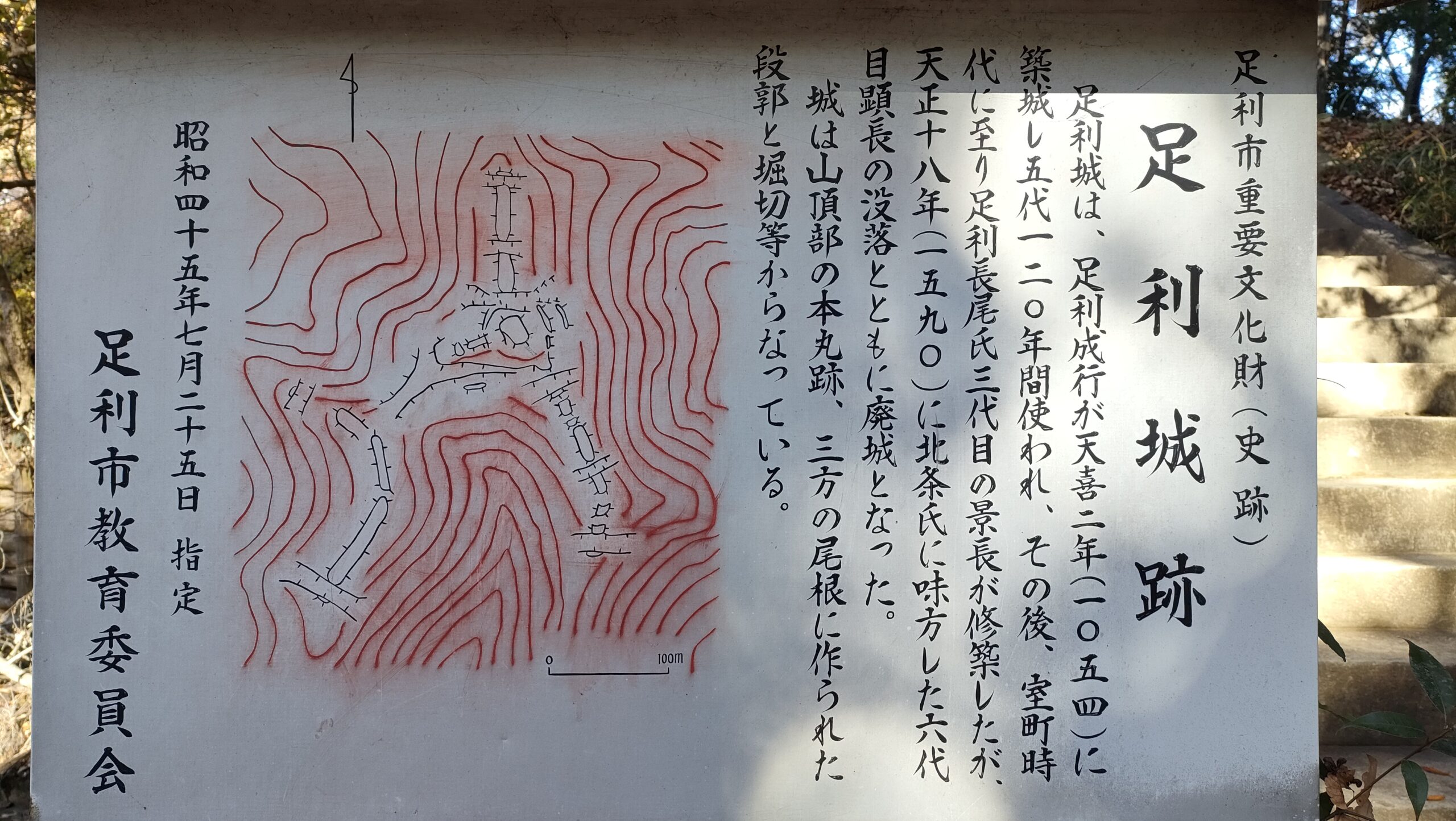

縄張図・鳥観図

現地案内板より

本丸を中心に三方に城域が拡がっています。

ポイント

- 主な遺構 :

- 堀切

- 石垣

- 本丸

- 堀切

- 尾根筋を断ち切る堀切をいくつか見ることができます。

特に本丸背後の堀切は規模も大きいです。

- 石垣

- 本丸背後にわずかばかり残る石垣です。

これが遺構なのか、後世に御嶽神社を建立した際のものなのかは意見が分かれているようです。

関東では石垣のあった城が少ないこともあり、後世に積まれたものという感が強い気もします。

- 本丸

- 本丸跡には御嶽神社が鎮座しています。

歴史的背景

前期古城

平安時代、天喜2年(1054)藤原秀郷の子孫伊勢崎湍名城主藤原成行が足利に入部 両崖山に築城したと伝えられます。以来、130年間足利地方を治めました。 丁度その頃、奥州に乱が起こり、天喜4年、源頼義、義家父子が平定に出発しました。 源氏の軍勢は、足利浅間山の南麓を中継基地としました。これがもととなり、源姓足利氏が 発生したのです。

藤原成行の足利進出は、この源氏の面倒を見るためだったとも考えられるかも知れません。 治承4年(1180) 源平合戦が始まると、源姓足利氏の棟梁源義兼は挙兵、頼朝の側近 として活躍しました。 義は頼朝と同じ八幡太郎義家4代の後裔で、母方の従兄弟でした。 両崖山の姓足利氏は立場上、時の政権の平氏に従っていました。 源平合戦の時、 両崖山城主藤原俊網の嫡男、足利大郎忠網は、京警護のため、平家の軍勢の中におり ました。源三位源頼政の軍勢と平家の軍勢が宇治川で合戦になりました。この時、足利忠網は 17歳でしたが、藤原足利氏を率いて宇治川を渡る一番乗りの功名を立てました。 この様子は[平家物語]に橋合戦として詳しく書かれて、世に広く知らせています。 両崖山の藤姓足利氏は、中立を守ろうとしましたが許されず、治承5年9月三浦義茂 率いる源氏の軍勢が渡良瀬川まで押し寄せてきました。 総攻撃の前日、城主藤原俊網 (60歳)の首が源氏の本陣に届けられ、攻撃は中止されました。 [吾妻鏡]には 家来の桐生六郎に謀殺されたと書かれています。しかし、城主俊組が自分の首一つ 戦いを回避したとも考えられます。藤姓足利氏は消滅し、足利地方は、源姓足利 に統一され始められました。

後期古城

戦国時代、足利は古河の公方軍と上野の上杉軍の戦場となりました。 文正元年(1466) 上杉方の武将長尾景人が代官として足利に入部岩井山観農城を築きました。足利長尾三代政長が両崖山城に移り、再建しました。 両崖山で戦いが行われたことはありませんでしたが、堅固な城砦として両毛地方 睨みを効かしました。 戦国末期、関東は小田原北条氏の支配下となり、北条氏が豊臣秀吉に滅ぼされると、足利長尾も滅亡しました。

現地案内板より引用

藤原成行によって平安時代後期に築城されたという点には疑問が残ります。一方で、戦国期にこの一帯を治めた長尾氏に重要視されて山城として使われていたようです。

アクセス

足利織姫神社まで

自家用車

北関東自動車道足利インターチェンジから車で約15分(約5.0キロメートル)

織姫観光駐車場(乗用車約20台分あり、大型バス駐車可)

さいこうふれあいセンター駐車場(数十台駐車可能)

公共交通機関

市生活路線バス小俣線、松田線、御厨線、名草線「通五丁目」停留所下車後、徒歩約3分

足利織姫神社から

登山約70分

基本的にはコースがはっきりしているので道迷いの可能性は低いですが、一部岩場などもありますので、登山のできる装備で登りましょう

参考文献・サイト