福知山城(ふくちやまじょう)

~明智光秀が名君として慕われる街のシンボル~

Parameters of

this castle

福知山城は、 天正7年(1579) ごろ、丹波平定に成功した明智光秀が丹波の拠点として新たに城を築いたのが始まりとされています。

以来、 戦乱の時代、城主が交代する中、順次整備が進められ、慶長5年(1600) ごろに完成したようです。

明治時代のはじめに廃城令で取り壊され、 石垣と銅門(あかがねもん)番所だけが残されていましたが、市民の瓦1枚運動などの熱意によって、3層4階の天守閣が、 昭和61年 (1986) 11月に再建されました。

天守閣は、 望楼型の独立式を基本として復元され、初期天守閣の特徴がよく現れたものとなっています。

石垣は、 築城当初の面影を残すもので、野面積み、乱石積み、穴太積みなどと呼ばれる、自然石をそのまま用いた豪放なもので、 福知山市の指定文化財となっています。

福知山観光協会オフィシャルホームページより引用

現在では続日本100名城にも選定されており、また平成30年には将棋のタイトル戦 第31期竜王戦七番勝負第4局の舞台となりました。(竜王戦史上初お城での開催)

基本情報

| 城名(別名) | 福知山城(福智山城、丹波横山城、臥龍城) |

|---|---|

| 築城主 | 明智光秀 |

| 築城年 | 天正7年(1579) |

| カテゴリー | 江戸時代 安土桃山時代 平山城 |

| 関連項目 | 復元天守 転用石 明智光秀 |

| 遺構 | 天守閣と小天守(復元) 石垣 石落とし 蛇ケ端御藪(明智藪) 移築城門 |

| 住所(所在地) | 京都府福知山市字内記5番地 |

| 指定文化財 | 市の指定史跡 |

| 構造物 | 天守と小天守(復元)、石垣、天守台、井戸、移築城門 |

| 問い合わせ先 | 福知山市役所 |

| 電話番号 | 0773-22-6111 |

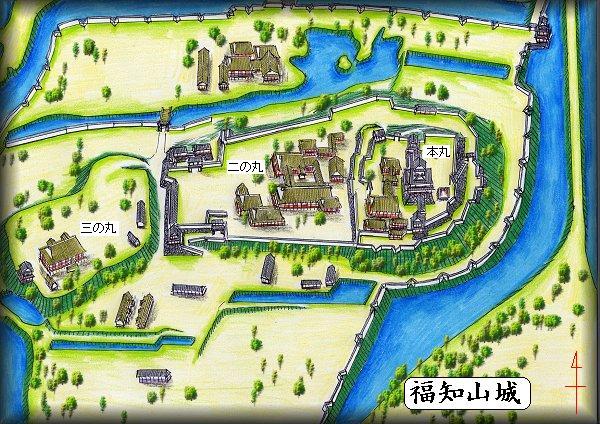

縄張図・鳥観図

図面の出典は余湖くんのホームページ様です。

整備されているのは本丸部分で二の丸は市街地化で消滅、三の丸(伯耆丸)は高台にある公園として形を残しています。

ポイント

- 主な遺構 :

- 天守閣と小天守(復元)

- 石垣

- 石落とし

- 蛇ケ端御藪(明智藪)

- 移築城門

- 天守閣と小天守(復元)

- 3層4階の大天守と2重2階の小天守、続櫓が連結された複合連結式望楼型天守で昭和61年(1986)に復元されました。

江戸時代の絵図を元に設計されましたが、当時は古写真等がなく、城郭建築の常識から外れていたため疑問の声もありました。しかし後に明治時代のものと思われる古写真が発見され、それによれば明智光秀が創建した頃の天守と現代の天守は大枠において間違いはなく、光秀時代の天守を今に伝えるものであるという評価がなされています。

- 石垣

- 特に天守台の石垣に顕著なのが五輪塔や墓石などの転用石を多用している点です。

これは旧勢力の象徴である寺院から石を徴収して支配していることを示そうとしていたなどの説があります。

丹波を平定した明智光秀が素早く統治拠点を築くために突貫工事で築城し転用石をかき集めたという見方もあるようです。

- 石落とし

- 福知山城の石落としは特徴的で、一見すると石落としが無いように見えます(画像1)

しかし安心して近づくと2階部分に配置された石落としから思わぬ攻撃を食らうことになります(画像2)

- 蛇ケ端御藪(明智藪)

- 明智光秀が福知山城下町を開くために行った治水事業で築かれたと言われているのが蛇ケ端御藪(明智藪)で、由良川をせき止め城下町に水害が起こらないようにしています。

- 移築城門

- 福知山城から移築されたとされる城門が妙覚寺の山門として残っていました。

アクセス

公共交通機関

福知山駅まで

京都からJR山陰本線(特急)で約1時間15分/大阪からJR福知山線(特急)で約1時間30分

福知山城公園まで

JR・京都丹後鉄道「福知山駅」から徒歩約15分

※福知山駅からバスが出ています、また駅でレンタサイクルを借りることもできます。

自家用車

国道9号の福知山市街地方面出口から東堀交差点を右折、府道55号を約1km

【舞鶴若狭自動車道から】 福知山ICを福知山方面に下車後、国道9号を約3km

【京都縦貫道から】京丹波みずほIC下車後、左折して国道173号を約1km、井脇交差点を左折して府道447号を約3km、右折して国道9号を約26km

無料駐車場あり:約70台(ゆらのガーデン駐車場)

入場料

一般券 個人 団体 ※30人以上

おとな 330円 290円

こども 110円 90円

共通券 個人 団体 ※30人以上

おとな 480円 460円

こども 190円 190円

参考文献・サイト